„In meinem Leben gibt es zwei von jedem. Ein Leben vor dem Krieg und ein neues Leben danach mit Luli und den Kindern. Ich bin so glücklich, dass es mich noch gibt. Wenn ich nur nicht von dem spreche, was ich erlebt habe, ist alles gut … Ich hoffe, meine Erinnerungen verschwinden, wenn ich nicht über sie spreche.“ Diese Gedanken quälen den erwachsenen Ich-Erzähler Eli. Nur allmählich kann ihn dessen Frau Luli zum Aufschreiben seiner Erinnerungen bewegen. So entrollt Eli rückblickend chronologisch und episodenhaft sein Leben, das in den späten 1930er Jahren mit einer umsorgten Kindheit in Siebenbürgen beginnt. Hier wachsen die Freunde Eli und Luli heran. Luli, die ewig hungrige, die Elis Frühstücksbrote verschlingt, seiner Mutter so gern beim Backen der zwei Freitagsbrote zusieht und die schließlich ihrem Vater nach Amerika folgt. Fortan bleibt Eli nur die Sehnsucht nach der Freundin. Kein Brief, kein Gruß, keine Nachricht, obwohl es fest versprochen war. Als der Zweite Weltkrieg Siebenbürgen erreicht, regieren die Antisemiten und Eli muss Verbot um Verbot in seinem Alltag ertragen. Per Güterwagen verschleppt man ihn ins Todeslager Auschwitz. Soldaten mit Hunden trennen ihn von der Mutter. „Hier muss ich eine Pause machen.“

Die schwedische Autorin lässt ihren Ich-Erzähler innehalten und verdeutlicht dadurch die enorme psychische Last des Erinnerns und Schreibens. Das lang andauernde große Schweigen von Holocaust-Opfern über erlittene Gräueltaten in Vernichtungslagern der Nationalsozialisten ist Rose Lagercrantz vertraut. Als Nachgeborene von Überlebenden hat sie wieder und wieder Verwandte befragt, manches Mal vergeblich. Und doch nahm sie Gesprächsfäden über viele Jahre hinweg auf, hielt sie in Form literarischer Texte für Erwachsene und Jugendliche fest, verwob Authentisches mit Fiktivem – wider das Vergessen. Das Nachwort gibt einen Eindruck davon.

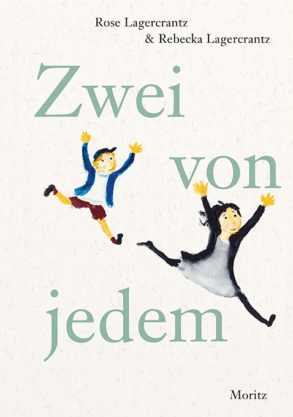

Mit diesem wichtigen Buch gelingt Rose Lagercrantz die Kunst, einfühlsam, humorvoll und verständlich das Leben in jüdischen Familien zu schildern und – ohne zu verstören – dessen Vernichtung durch die Nationalsozialisten schonungslos deutlich zu machen. Dazu trägt auch das märchenhaft anmutende Ende bei, worin sie die Folgen des Erlittenen für Holocaust-Überlebende und deren Nachfahren skizziert. Zarte und zugleich kraftvolle Aquarelle auf nahezu jeder Seite illustrieren die Episoden. Auf kunstvolle Weise unterstützt Rebecka Lagercrantz, die Tochter der Autorin, damit das Vorstellungsvermögen lesender Kinder und verstärkt gekonnt die Wirkung des sensiblen Textes.

Anhand ausgewählter Illustrationen und Texte zum jüdischen Leben in der kleinen siebenbürgischen Stadt können Kinder die Protagonisten kennenlernen, herausfinden, was die beiden miteinander verbindet, und erfahren, wie Luli ihrem Freund das Leben rettet – zwei Mal.