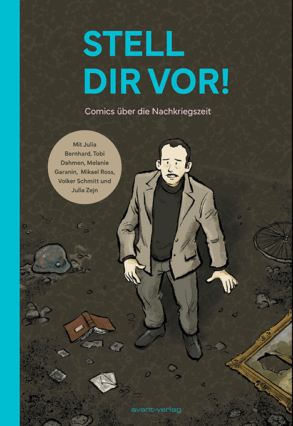

Alles begann mit zwei Vasen, die aufgrund des Mangels und mit Pragmatismus nach dem Zweiten Weltkrieg aus Artilleriehülsen gefertigt wurden. Der leidenschaftliche Flohmarktbesucher Werner Abresch begründete mit ihnen in den 1980er Jahren seine Sammlung von Alltagsgegenständen aus der Nachkriegszeit. „Die Dinge haben eine Seele“, davon war er überzeugt, und so trug er auch die Geschichten zu den Gegenständen zusammen. Beides – Gegenstände und Geschichten – spiegeln eine Zeit wider, deren Aufarbeitung noch längst nicht abgeschlossen ist. Die Sammlung von über 2000 Objekten ging 2020 in den Besitz der Stiftung Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen über. Ihre Entstehung und vier (teils überlieferte, teils von den Objekten inspirierte) Geschichten enthält nun die vorliegende, zusammen mit dem avant-verlag entstandene Comic-Anthologie.

Die Rahmenhandlung porträtiert Werner Abresch, den der Comiczeichner und Initiator des Buches Tobi Dahmen persönlich kannte und dessen Geschichte er mit viel Wärme erzählt. Er zeigt ihn als engagierten Mann, der mit seinen eigenen Kriegserinnerungen hadert, als Pfarrer offen und interessiert auf Menschen zugeht und am Ende seines Lebens aufgrund einer Demenzerkrankung seine Erinnerungen verliert.

Die Comic-Künstlerinnen und -künstler vermitteln in sehr unterschiedlichen Stilen einen Eindruck vom Leben im Nachkriegsdeutschland: Die (Liebes-)Geschichte um die Entstehung eines Hochzeitskleides aus Fallschirmseide zeigen Julia Bernhard und Volker Schmitt detailreich und in Sepia mit klugem, leicht ironischem Bogen in die Jetztzeit. Julia Zejn erzählt in Kartoffeldiebe vom sogenannten „Hamster“-Fahrrad, mit dem der Junge Fritz regelmäßig aufs Land fährt, um etwas zu essen für sich, seine Mutter und seinen Bruder zu suchen. In den reduzierten, fast plakativen Panels wird auf bedrückende Weise thematisiert, wie wenig Beachtung damals die Verluste und Traumata der Menschen fanden, da das Überleben an allererster Stelle stand. Melanie Garanin zeigt in der Geschichte um den „Flugzeugtopf“, wie viele Fragen Kinder nach dem Krieg hatten und wie wenige Antworten deren Eltern geben konnten oder wollten. Dazu setzt sie grafisch gekonnt Informationen über Enteignungen, Zwangsarbeit und den mörderischen Umgang mit abgestürzten Flugzeugbesatzungen in den Dampf der gekochten Suppe oder in Reflexionen auf dem Topf. Ungewöhnlich ist die Gestaltung der Geschichte von Willy Hild und seinem Bandoneon. In ganzseitigen, teils konkreten, teils metaphorischen schwarzweißen Einzelbildern erzählt Mikael Ross mit grobem malerischem Strich die Geschichte des Kriegsinvaliden und Zeugen Jehovas. Dieser überlebte die Nazi-Zeit unter großen Repressalien und brachte mit seiner Musik doch etwas Menschlichkeit ins Lagerleben. Tief berührend stellt Mikael Ross den Tod von Hilds Frau dar oder die grausamen Folterungen, die Hild dennoch nicht dazu brachten, seinem Glauben abzuschwören.

Die Anthologie ist ein äußerst gelungener Beitrag zur Aufarbeitung der Jahre nach 1945. Jede der Geschichten bietet sich an, um die genannten und weitere Aspekte dieser Zeit im Geschichtsunterricht zu beleuchten. Ein Folgeband in dieser Qualität wäre wünschenswert!